奥地利-匈牙利

抵达维也纳当天是平安夜,到市区已经是傍晚了。餐厅和礼品店在这天都早早打烊,市区的街道像北欧的冬夜一样安静,只有中东人的小餐馆还亮着灯,那些蓄着大胡子的黑发男人和裹着头巾的女人们聚在一起推杯换盏。自早上从哥本哈根出发到现在我还没有吃上东西,青旅的官网说他们提供付费的晚餐,可惜到了之后才知道平安夜是没有的。幸而路上注意到的一家做陕西菜的中餐馆在我折返回去的时候还没有关门,我在那里吃了一份凉皮和一份臊子面——这让我有点想念我的父亲,虽然他不是西北人,但他做的臊子面是我吃过最好吃的。平常出来旅游我是只吃当地食物的,不过在平安夜自然没那么多讲究了,而且现在想来,我的这个规矩也是从那时起放宽了不少。

回到青旅时四人间已经住满了,对床的两个女孩坐在一起用法语聊天,在我推开门时用英语和我打了个招呼。那时我总是很害羞,特别是在这种没有床帘的房间,很难避免和同屋人交谈。打完招呼后我就趴在床上开始玩手机,我感到有些不自在,这个房间很小,白炽灯低低地垂在两架离得很近的双层钢架床中间,照着室内唯一一张小圆桌上几个人堆叠的行李,而在不到两米之外就是两个时不时在交谈中兴奋大笑的女孩。晚上八点,我把手机插在床脚充电,戴着耳机把脸埋在枕头里,我原本的计划是半夜去参加平安夜的弥撒,在此之前先补补觉,现在看来是没什么指望了。只是我也不愿意从床上起来,那盏灯太亮了,我害怕在它的注视下被拉入一场让我精疲力尽的small talk。一个小时后,住在这里的另一个女孩回来了,我后来知道了她叫 Imene,28岁,来自摩洛哥,在企业里做HR。也正是这会儿,我的降噪耳机终于因为电量耗尽弃我而去了,我僵硬的肩膀和压麻了的右腿让我终于不得不坐起来加入了聊天。

这事发生在2024年底,据我离开中国刚好一年,我不得不承认,虽然对于大多数人来说一年时间足以学会使用另一种语言生活,我在那时却几乎从未用英语和别人闲聊过,毕竟就算在学校里除了必要的学术交流我都是能躲则躲。那天我大部分时间都静静地听着她们聊天,只能听懂一部分,直到晚上十点多,她们一边抱怨平安夜的无所事事一边在睡前互道圣诞快乐,我才提到今晚也并非什么活动都没有,我打算在午夜去观看卡尔大教堂的平安夜弥撒。一下子,她们全都从床上跳了下来兴奋地手舞足蹈,围着我询问具体是什么样的,在哪里找到的公告,我用蹩脚的英语解释了半天才让她们明白。那两个法国女孩第二天早上五点多就要出发去市区外,她们之中比较冷静的那个先意识了到这一点,经过一番争执后决定还是留在青旅早点睡觉。最终只有Imene能去,她手忙脚乱地化妆换衣服,恳请我多等几分钟带上她一起。我其实有些惊讶,我以为对于生活在欧洲的人来说,平安夜弥撒不过是平常事,她们为什么会如此惊讶和兴奋呢?如果是现在的我一定会问问她们的,但当时可不一样,不管怎么说,在我想明白之前 Imene 终于收拾好了。出门前我带上了我的长尾巴圣诞帽——那其实是一个在丹麦买的尼森小人的毛线帽,专门打算在这趟圣诞旅行中戴的——我总是喜欢制造某种仪式感,两个法国女孩从床上探出头来夸我漂亮,这让我有些害羞,因为她们两个真的很漂亮。

去教堂的路上 Imene 告诉我她是穆斯林,这让这场活动变得有些有趣了,因为圣诞弥撒与平时教堂中的演出不同,参与者基本都是当地的天主教徒而非游客。作为一个无宗教的旅行者,我已经习惯了出入这种场合,所以当我看到 Imene 在快到教堂时躲进连廊里摘掉头巾和饰品时还是愣了一下。她告诉我她的家庭是严格的伊斯兰教徒,如果她的父母知道她来参加天主教的仪式一定会生气的,但显然,她是个叛逆的家伙。不过看得出来她不像有些中东女孩那样经常摘掉头巾,因为几分钟后她就开始坐立不安,最终以一种别扭的方式把围巾覆在了头上后才平静下来。

在仪式开始前我们一直在聊天,我告诉她我是学数学的,她说她喜欢 nerd,说真的我可不觉得我有多 nerdy,不过我早已发现这种标签能给我带来不少好处,比如别人对我的社交能力和奇怪的爱好的额外包容,因此我便欣然接受了。我甚至怀疑自己有时在引导他们的刻板印象,她发现教堂中一个小电子屏上写着 “243”,并开始猜测那是什么意思,我告诉她那是教堂里的人数,并开玩笑说如果发生火灾好歹系统能记录一下死了多少人,她听完趴在我的肩膀上嗤嗤地笑起来,深棕色的卷发从围巾中冒出来蹭着我的下巴。在开始前的最后几分钟,她偷偷给她的一个男性朋友打了 FaceTime,想和他分享她的“冒险”,结果对方非常愤怒地指责了她,最终她把头探到椅子下面压低声音和那个人吵了一架。

非常可惜的是,由于我对天主教弥撒的流程缺乏知识储备,这场仪式如今出现在我记忆里的样子就像睡醒前的最后一场梦一样,或者说,像是一块把我平生见过的所有神圣场景放进料理机里打碎再用似乎可靠的模具塑形最终塞进烤箱做出来的圣诞姜饼。不过好在我从手机中翻出了几张偷偷拍下的照片,找到它们的我简直就像是迷路的洞穴潜水者摸到了引导绳,有了它们做担保,接下来这部分内容的可靠性应该还算得上是差强人意。

临近午夜十二点,神职人员还没有出现,信众们坐在礼拜长椅上小声交谈着,直到管风琴从身后响起。我不知道那是什么曲子,只隐约记得是喜悦而温和的,实在是很美。我偷偷拿出手机想用软件识别歌曲,但一直没有成功,我在认真聆听和对曲子的好奇中反复摇摆,以至于没有注意到身边的信众们都站了起来。我赶忙跟着站了起来,虽然还不明白原因,而也正在此时,神职人员们沿着过道走到了我面前。我不知道他们每一位的职位,只记得走在最后的主礼神父和提着栓有香炉的长链的执香者(Thurifer)。我想这是罪恶的——或者至少,我不该写下来——但那位执香者实在是引人注目,从他的穿着和行为来看也许是个年轻的修士,也有可能是辅祭。他有着浅棕色的卷发、蹙起的眉头和深邃而微微下垂的眼眶骨中蓝宝石般的眼睛,他的鼻尖和上唇都有些上翘,从鼻底到人中的轮廓形成一个略大于九十度的钝角,那是我所见过最无辜的曲线,我想他真应永远这样轻轻仰着头,仿佛祈求神明的垂怜。年轻的神职人员们已经走到了教堂前方,他们都穿着长袍——黑色或白色的——而长袍的领子下露出的是卡在喉咙上的罗马领,将他们苍白的皮肤磨得发红……真是糟糕,不知道什么时候,信众们已经坐下了,我想我该认真欣赏这场弥撒了。

人类的梦境通常具备几个特征:迷幻的、不可预测的、熟悉又陌生的。如果以这些标准来看,这场平安夜弥撒大概就是一场梦了。我跟着信众们站起来又跪下,哼唱圣歌或低声忏悔——我想我最该忏悔的就是在这个时候偷偷问ChatGPT我该忏悔些什么。神父站在讲道台前用德语念诵圣经——也许念了好几次,也许念的不是圣经,也许是神父以外的神职人员在念,这种时候终于连AI也帮不了我了。就这样过了很久,其实我觉得只有几分钟,但考虑到梦境与现实时间流速的差异,在梦里应该是过了很久的,因为Imene已经坐不住打算偷偷溜走了,假装不舍地和她道别后我如愿以偿地霸占了她的位置,因为视野更好。至少过去了一个小时了吧,那个美丽的执香者仍然站在祭台前以一个固定的频率摆动着系着长链的香炉,那些烟雾让我几乎要看不见教堂正上方的天使们了。那是一个大理石雕塑,但却像是金色的,它就在那里,我却到仪式过半时才猛然抬起头看到祂们,是一群天使,托举着升天的圣嘉禄·鲍荣茂——那简直不可思议,我去过许多更加著名的大教堂,但却从未见过如此超现实的场景,那尊雕像的样子,配合下方的神职人员,让卡尔大教堂的祭台变成了天堂与人间的交汇点,至此我终于忍不住拍下了整个弥撒过程中唯一的一张照片,我会把它偷偷放在这里。

最后就是领圣体的环节了,后来我才知道只有信徒可以领,但说实话,当时已经快要凌晨两点了,我已经饿到看见吃的就什么也想不了了,虽然只是糯米饼。排队的时候我一直伸着脖子观察前面的人的动作,防止到时候搞错流程——虽然最后还是搞错了一些——这感觉很像小时候在学校排队打针时偷偷观察排在前面的同学,试图根据他们的面部表情来推测疼痛程度,以确定需要做怎样的心理准备。

可能是太困了,我已经不记得仪式是怎么结束的了,只是到最后,信众和神职人员们都走得差不多了,教堂里的灯也关了,只剩下祭台上和过道边的蜡烛。我几乎是最后一个离开的,人群散去后神父和两个神职人员跪在祭台前念诵着什么,我站在他们身后看了一会儿。当光线昏暗时我很容易分不清自己是否是睁着眼睛的,我真的该走了,这里回家要走半个小时,我可不想在平安夜睡在中欧的大雪里。

糟糕——真是令人沮丧!刚过了一个晚上呀,一个实际上只睡了四个小时的平安夜的晚上,却像是走过了天堂与地狱的交汇口,前一秒我还在为记忆中的细节而沾沾自喜,下一秒就发现在维也纳剩下的两天简直像是一场梦,其破碎和模糊的程度让我忍不住怀疑这期间是不是发生了什么灾难,以至于我的大脑为了自我保护删除了部分记忆——好吧我承认没有,因为我对圣诞集市中食物的记忆仍然清晰的不得了。我最终为自己开脱的借口是那段时间太忙了,导致刚进入假期的前两天我还不在状态,尤其是对于博物馆这类需要大脑的景点缺乏欣赏能力,我该尽快收回之前向朋友们发表的“维也纳比较无聊”的评价,这大概是不实或至少是失之偏颇的。

不管怎么说……早上好!又是新的一天!趁着室友们还没起床,我赶紧偷偷跑到楼下吃早饭。这是我第一次吃青旅的早饭,而这顿早饭甚至可以说是我来到奥地利的主要原因之一——我之前从没打算在圣诞节出来旅游,因为机票酒店都贵得离谱,但就在十二月初某个平静的夜晚,我福至心灵,搜到了这家在平安夜也只要一百多人民币一晚的青旅,而且还包含早餐,这样一来我再没有办法不来了。于是现在我坐在这里,坐在这个拥挤的餐厅里,但我不觉得难受,这早餐算是相当丰盛了,我尤其喜欢这里的面包,一种含有大量黄油和糖的近似于甜品的面包,以至于我离开后花了很久搜索比对它的品类,最终确定这是布里欧修面包,一种很普通的面包,但我从此爱上了它,并在不久之后我发明了一道令诸多朋友闻风丧胆的料理:老干妈煎鸡蛋配布里欧修面包。

第二天早晨的第一站是美泉宫,这好像是离市区最远的一站了。此次旅行,至少截至当时,可以说是我最随意的一次旅行了,按照我平时的习惯,我一定会详细地研究完维也纳所有宫殿类景点和其中可预约的活动,然后细细地比对,最终将我最想去的部分努力安排进行程——而不是像现在这样,在吃早饭时临时查一下攻略,然后毫无准备地前往其中最热门的一个。有趣的是,在去程的有轨电车上我发现了一个图标,看起来像是一个戴着项圈、被绳子牵着的四足生物,可能是出于对德语区民风的刻板印象,我理所当然的认为那是一个低着头跪趴在地上的人,最前端的栅栏状结构是他打着发胶的鲨鱼头。大约三十秒后,我突然豁然开朗——那是一条狗,“鲨鱼头”的部分是嘴套,好吧,这样一切都解释得通了,毕竟这车上还有好多老人和孩子呢。

终于到美泉宫了,我当时连它的历史都没有提前研究过,这对我来说是一种陌生的旅游方式,但可能那一阵实在太累了吧,我便只是闲逛,好在这种新的模式不需要多少努力就能自然习得。客观地讲,冬天的美泉宫并不怎么好看;主观地讲,我猜即使在阳光明媚的仲夏它也好看不到哪儿去,毕竟它是黄色的——它被描述为金色,但显然因为年代久远而有些发灰——旧天鹅堡的颜色,这没什么问题,只是会让我想起前苏联时期的建筑,那不是我的时代,但它的遗骸——那些灰黄色的、潮湿的写字楼充满了我的童年,我甚至不记得是什么时候,也许是上幼儿园前和奶奶住在遥远的北方那个靠近俄罗斯边境的小城里时,或者是在姥姥家楼下的地下室。碰巧冬天的美泉宫有着当代欧洲难得一见的寒冷和萧瑟——主要是由于那座几经损毁且最终没能完工的宫殿和看起来缺乏修缮的花园——它又让我想起了那些灰黄色的写字楼中拧不紧的水龙头下永不停息的回声——滴答——滴答——回荡在几乎没有阳光也没有人的楼道里,每个楼道的尽头都通往一个漆黑的地方,我至今不知道那是哪里。小时候我总愿躲在那些楼道里,因为夏天太热了,热到让我不害怕那些黑暗的迷宫——毕竟回头就能看见入口处炽热的阳光——但那楼道深处吹来的风也未免太凉了,即使来自地下的防空洞也不应该这么冷,那时我便知道这些风来自过去,它已经不属于我这个时代的夏天了,所以我从未跨过那些楼道尽头虚掩着的、生锈的栅栏门。

说回美泉宫,其名称出自花园中的泉眼,据说泉水甘甜,我没有尝,但我猜应该是很甜的,因为那是一道很不起眼的泉水,要不是有什么特别之处应该不足以被用来命名宫殿,当然也可能,说不定,马蒂亚斯是一个经典的喜欢夸大其词以创造戏剧化故事的皇帝。另一个让我印象深刻的地方其实是花园中的树,在冬天没有什么叶子,但却让我想起了秦始皇陵,高挺笔直的树干矗立在道路两侧,像庄严肃穆的守卫者——这皇宫给我陵墓的感觉,也许是奥匈帝国的陨落改变了它的气质。总之从风水学上讲这王宫如今的构造不大讨人喜欢,也许在其生前是另一番辉煌的景象吧。

离开前我去逛了广场上的圣诞集市,由于近年来频繁的恐袭,我甚至不敢走在集市的主路上,以防突然冲进来的汽车把我这个世间难得一见的完美的精灵碾成精灵挂毯——唉,虽然这里暂时没有战争,但也算不上什么太平盛世。我穿梭在那些售卖热红酒和烤香肠的摊位间,终于被几只陶瓷小鸟吸引了注意力,我想买给我的父亲,他一直喜欢类似球体的动物,比如这些圆滚滚的小鸟,可惜在一番精挑细选后,我终于在它们每一位身上都找到了不可原谅的瑕疵——真可恶,我应该趁着大脑没开始吹毛求疵前就赶紧付款,然后让老板用三层泡沫纸把它紧紧地包起来的——最终我还是没有买成。

终于又回到了市区,这一段我记不清具体的行程了,但我大概是照旧花了大把的时间购买纪念品——我实在是太喜欢纪念品了,对于这一点我要单开一篇文章详细解释,在此就不赘述了。最终我买了一个写着 “No Kangaroos in Austria” 的警示牌冰箱贴,又在维也纳国家歌剧院买到了小提琴胸针,歌剧院门口的街头艺人用萨克斯吹着“Dance Monkey”,也许是心情和环境不同,这些街头艺人演奏的曲子总是比手机里的原版录音更好听,可惜我只录了很短的一段。已经是中午了,圣诞节期间大部分餐馆都没有开门,所以我去圣诞集市上买了点吃的——装在面包碗里的匈牙利牛肉汤和杯子需要五欧押金的热红酒,这是我在圣诞集市上吃过最好吃的东西。

下午我一直在几个教堂之间闲逛,拍下它们门口音乐会或弥撒的时间表。期间我抽空去看了安可钟,我运气很好,由于冬天日光短暂,我正好在下午三点看到它被夕阳金色的光芒照亮。在那些演出开始前我实在无所事事,于是便找好角度坐在了路边,等着一架令我满意的马车经过,带给我一张完美的照片。我在心里盘算着:它最好是深色的,这样不会喧宾夺主,车厢最好是暖色,和绿色的钟形成对比,车夫最好穿着有古典风格的衣服,而不是带反光条的工作服……啊,他来了。

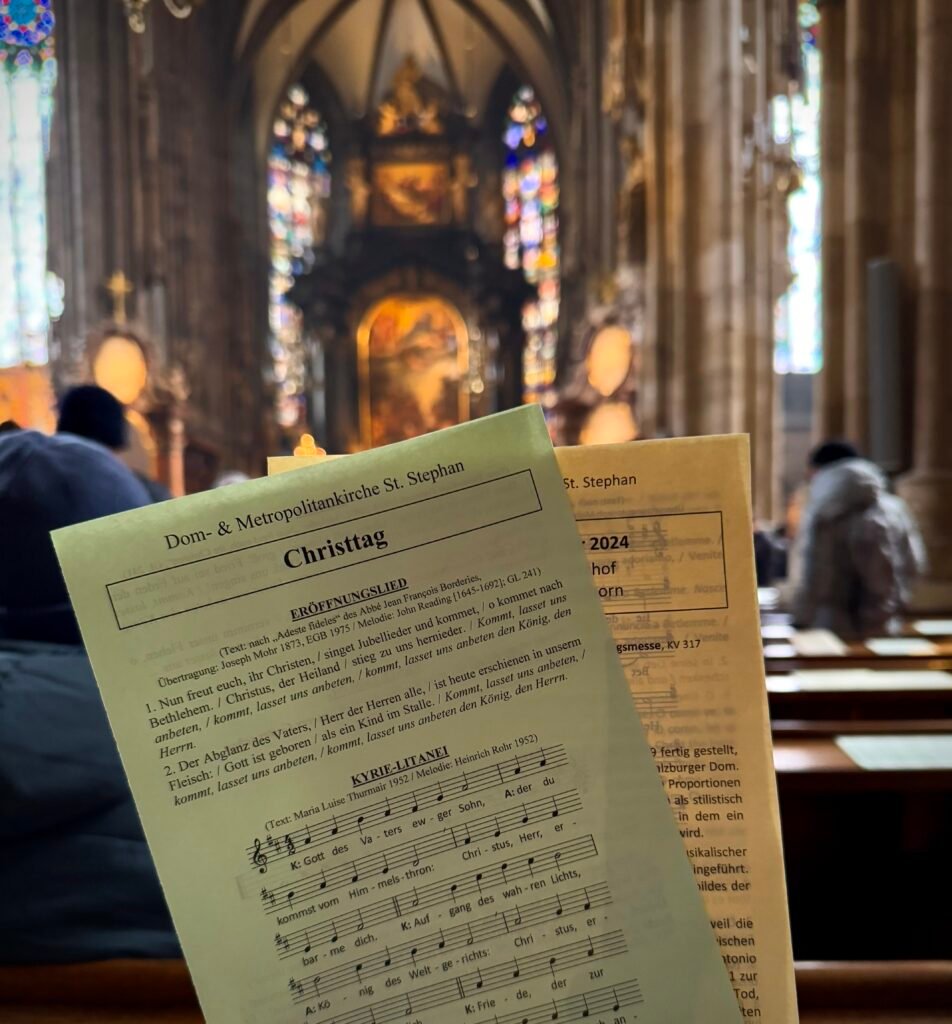

下午四点,我来到了圣史蒂芬大教堂,这次是圣诞弥撒,和昨晚比显然更轻松也更热闹,我甚至拿到了一份曲谱,包含当天的流程和每一部分要唱颂的诗文——幸好作为一种表音文字,德语的拼读比英语要好得多,使我根据谱子就能听出他们唱到了哪里。坐在我身边的是一位非常虔诚的中年女人,她几乎不需要谱子就能唱出每一段诗文,她甚至会时不时告诉给我现在唱到哪里了——虽然是用德语。我偷偷录下了一段她的歌声,因为那实在太美了。我看到了教皇,他的权杖像个问号,退场时他走在队尾,神职人员们依次走过,而那个问号一直飘在他们身后,组成了一个完整的的疑问句结构——精妙的设计,因为我真的想知道那些组成问句的神职人员的身份,我要赞美这队伍和权杖所的幽默感——当然,这是胡说八道。

最后的最后——啊,其实还不是最后,只是回忆让我感到累了,该回青旅睡觉了——我来到了圣伯多禄教堂,这是一个很小的教堂,我来这里是为了听弦乐四重奏。这是一场公益演出,当然,想进去听的话需要捐款,我花了十欧元,坐到了最前排的椅子上。对于专业的鉴赏家来说,她们的演出也许并不完美,但对我来说已经不能再好了。我只录下了其中一段“D大调卡农”,剩下的时间都在认真欣赏,毕竟在维也纳圣诞节的教堂中听现场演出,虽然客观上讲不是什么新鲜事,但我可不敢说下次是什么时候。

圣诞要结束了?我可不同意,为了逃避结束而熬夜是我的老把戏——不睡觉怎么会结束呢?我去意大利餐馆吃了份千层面,还有一块儿我这辈子吃过最难吃的提拉米苏,没办法,圣诞节的弊端,幸好我不是个视美食为生命的人。我在维也纳市区游荡了大半个晚上,一直走到议会大厦的门口才回家。可事实是,属于这个晚上的故事才刚刚开始呢……

要继续讲下去,就不得不提一下我从去年夏天开始做起的新活计——算命!其起因大概就是我一直以来对形而上学的好奇在机缘巧合下发展成了一个赚零花钱的副业,而后果就是此后无论去到哪里我都会随身带着塔罗牌——虽然事实上我更喜欢东方玄学,但塔罗实在是商业化的首选。当天晚上回到青旅后,我照旧拿出牌开始处理拖欠了一天的订单——客人们为自己那摸不透的爱人流干了眼泪,我却在外面游山玩水,实在是德行有亏——不过若是不能如此自由快活,恐怕我预言的准确性都要有所折损,因此只得两害相权取其轻啦!

刚刚说到我回到青旅的床上开始算命——其实我该躲到外面的公共区域的,但其他室友正在聊天,我便误以为只要不主动搭讪,她们就不会注意到我奇怪的工作——真是天真的想法,因为现在,距离我开始工作不到五分钟,三位已经搬着椅子在我的床边坐成一排,等着接受命运的指引了……

这是一个漫长的晚上——尤其是对于一个英语不怎么样却一贯喜欢靠花言巧语蛊惑人心的江湖骗子来说。我便只讲讲这个晚上最有趣的部分吧:

Imene 和许多没算过命的人一样,对这东西非常好奇,却一时想不出什么要紧事要算,最终她问我:“之后的三个月会发生什么呢?”我已经忘了抽出来的牌是什么了,只记得从那牌中我看到了法庭、即将结束的痛苦、旧人重逢——似乎是为了什么公事,很短暂的重逢。我将这些告诉她,然后问她:“你最近打过官司吗?”她突然抬头看着我,沉默几秒后,她说:“我一周前离婚了。”

这个吵闹了两天的房间终于获得了短暂的安静——真是令我这个爱慕虚荣的塔罗师如沐春风——随后她给我们讲述了她的故事,大概就是和一个男人一见钟情后闪婚,又在几个月后离婚的故事。她说她不会再和他见面了,可我分明在牌上看到了他们的重逢——不过似乎只是为了处理什么手续而短暂地见面,我让她不要担心。她仍然坚持表明该办的事都结束了,不会再有什么了,我便没再多说——直到晚上临睡前,她突然发现下个月还要和前夫去法院签个什么文件,可惜我的英语水平又适时发力,成功阻止了我听懂其中缘由。在这之后就是许多关于塔罗牌的实践与讨论:一个问题可以算两次吗?算命为何准确呢?我的前男友和我分手是因为他的青梅竹马回来了吗?我的下一个男朋友胸肌大不大?……这个晚上对我来说最大的收获就是:我为了给她们讲解几乎学会了所有玄学用语的英文——感谢 ChatGPT 的帮助。

这是在维也纳的最后一天——对于我们四个来说都是。两个法国女孩离开得很早,半梦半醒中我听到她们向我道别,并感谢了前一天晚上的占卜。等我彻底醒来时,房间里只剩下我和 Imene,今天她就要回摩洛哥了。我们又聊了一会儿——关于她——毕竟对她来说明天开始又是新的生活。在她要走出门时,我最后一次叫住了她——

“Imene.”

“嗯?”

“那天晚上你离开后,教堂屏幕上的数字从243变成了242.”

她愣了一下,突然推了我一把,又大笑着抱住了我。她对我大喊:

“Lady nerd, you are such a nerd!”

我也笑了,我祝她旅途愉快,早日找到那个在夏天等待她的爱人——一个昨天晚上出现在我的牌里的家伙——然后我们便各自离开了。